你们好

ひろきです

前回に続き独断と偏見の三国志有能ランキングを一方的に垂れ流します。

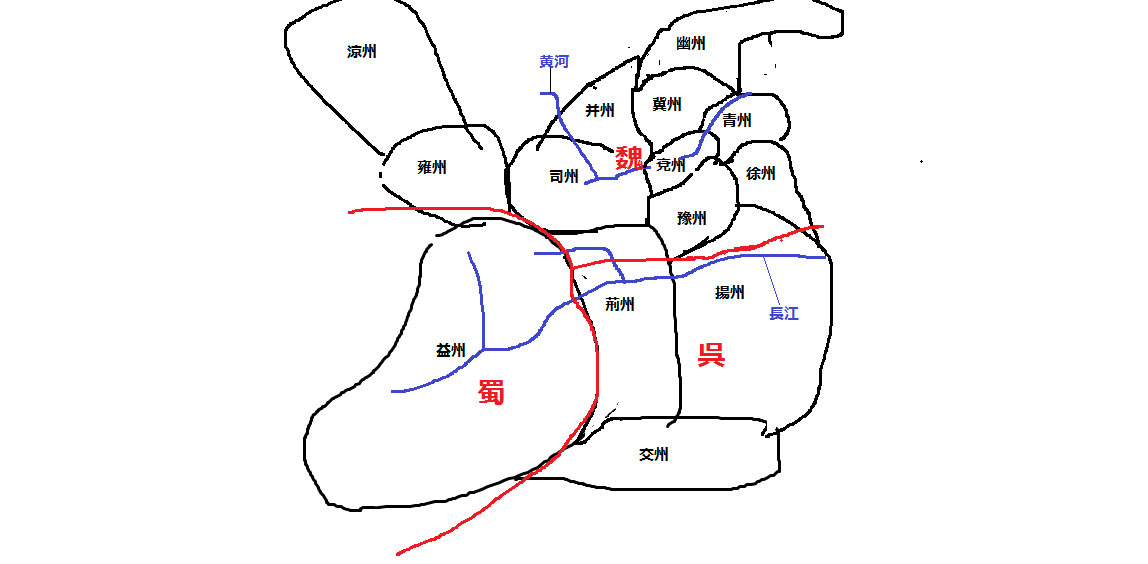

雑な地図

第3位 荀彧

2位と3位は迷いましたがこれで。

字は文若。曹操の参謀。王佐の才があると言われた人物。

曹操の相談役みたいなもので直接的に大きな功績をあげたわけではないが、曹操が迷えば助言し、策略を与え、曹操が侵攻すると言えば、そのための物資をかき集め、曹操が留守中は陣営の内部を管理し、曹操が戦わずにどうにかしたいと言えば、相手陣営に謀略をかけ内部分裂させたり、人脈と確かな人物眼から次々と有能な人材を登用させたりと活躍はわかりづらいが間違いなく有能。

彼がいなければ曹操がどっかで兵糧が尽きて死んでるので彼もまた三国志を左右するキーパーソン。

第2位 周瑜

字は公瑾。孫権率いる呉の武将にして稀代の智将。

呉は揚州の長江沿いを拠点とし三国最強の水軍を擁する陣営。

曹操が荊州に侵攻し、劉備が揚州に逃げてきて孫権と合流する。曹操は荊州をとりそのまま揚州に侵攻。その戦力は100万人に近い大戦力。劉備と孫権の軍は合わせても10万を超えるか超えないかくらいの戦力差。

呉の幕僚会議では降伏に傾きかけていたが周瑜はそれを一蹴。孫権もそれに鼓舞され戦うことを決める。

かくして曹操軍と劉備・孫権軍との天下分け目の決戦が起こる。実際に連合軍を指揮するのは周瑜だが。

まず長江上で両軍の水軍が戦闘。数で勝る曹操の水軍だったが侵攻する前にちょろっと調練した程度のもので長年水軍で戦い続けてきた孫権の水軍とは練度が違い、散々に打ち破られ、曹操は一度退却。長江の北岸の烏林に陣を敷く。周瑜はその対岸に陣を敷き両軍は対峙する。

周瑜は膠着状態を打破するために配下の部将黄蓋の進言を採用し曹操軍の艦船を火攻めする計画を立てる。黄蓋が降伏を偽装し曹操軍の船に近づき火を放つというもの。リアリティを出すために周瑜と黄蓋はわざと口論し鞭打ちの計にするなどの徹底振り。そして、黄蓋は偽装降伏。周瑜は分かってたのか分かってなかったのか北西の風が吹く季節になぜか降伏の時は南東の風が吹き追い風になり火攻めは成功。船どころか陸地に敷いていた陣まで燃えて曹操は完全に撤退。曹操は勝っていればあとは雑魚ばかりでほぼ天下統一だったことを考えると彼もまた中国史を左右するレベルの人物。あと彼はイケメン

その後周瑜は長江を溯り、荊州、益州をとり曹操と孫権の天下二分という戦略をたて動くも36歳という若さで急逝。

第1位 曹操

第1位 曹操

字は猛徳。魏王。

祖父が宦官でそれなりに権力と富を持った家に生まれる。今でいう警察のようなものでバリバリの公務員をやっており、黄巾の乱も平定。当時朝廷では宦官が権力を持っていたため出世も約束された人生。

しかし、大将軍何進が宦官粛清を計画。それに呼応した袁紹、袁術が宦官を文字通り皆殺しにし宦官の時代が終了と同時に権力の時代から力こそが正義の時代へ。

その後の曹操の人生はまさしく波乱万丈。宦官粛清後は董卓が洛陽にて帝を保護し、やりたい放題。それに対し袁紹を盟主とした反董卓連合が結成され、曹操はそれに参加。しかし、反董卓連合は名ばかりで全く動かず曹操は自らの軍を率いて董卓軍に特攻。壊滅的な打撃を受け敗走。孫堅が洛陽を制圧するが董卓は帝を連れ長安まで撤退し反董卓連合軍は解散する。ちなみに董卓はこの後なんやかんやあって呂布に暗殺される。

その後は兗州の知事のようなものになり、兗州を拠点とする。なぜか青州の黄巾軍の討伐を命じられ自分の兵力の何倍もある30万の黄巾軍の兵を降伏させ、その中の精鋭を自分の軍に組み込み一気に兵力を増強させる。

が、徐州を拠点にしていた陶謙に父や弟を含めた一族を殺され、復讐のために徐州に侵攻。陶謙軍をボコボコに。しかし、その隙に曹操の親友だった張邈が陳宮と共謀し、呂布を兗州に引き入れ曹操に反逆。兗州の大半を奪われる。互いが死んだ時に互いの家族の面倒をみることを約束するほど信頼していた人間に裏切られた。

曹操は兗州に戻り呂布を攻めるも敗れ、軍は壊滅。自身も大火傷を負う。不幸中の幸いか、荀彧や夏侯惇などが本拠地を守りきった。その後、長期戦で少しずつ呂布を攻め、徐州へ追い出す。徐州を拠点としていた劉備が呂布に領土を奪われ、曹操に救援を求めてくると曹操自らが軍を率いて呂布を討伐。劉備を配下にし徐州を守らせる。そして、帝を迎え入れ、自らを丞相とし政治的にも権力を握る。

この後、いよいよ曹操は代々将軍を輩出してきた名門の生まれであり当時最大の戦力で曹操の倍以上の兵力を持ち、幽、冀、并、司の四州を領土としていた袁紹と戦う。この時、袁紹は荊州の劉表と連合しており曹操の領土は挟まれている状態。さらにそこに、劉備が反乱。しかし、囲まれている状態にも関わらず、曹操自身が軍を率いて劉備討伐のために遠征。劉備は袁紹の元に逃げ込む。そして、曹操は官渡で袁紹と決戦。官渡の戦い。結果はかなりギリギリのところで曹操が粘りに粘り袁紹陣営から裏切り者が現われ、袁紹を撤退させる。その後、袁紹は病死し残された一族と戦い続け8年かけてようやく袁紹の領土を全て制圧する。

すぐに南に目を向け南下。周瑜のところで書いた赤壁の戦い。結果は大敗。劉備に追撃され死にかけるも逃げ切る。天下統一の夢を逃す。その後は、曹操は魏王となるのだが、周瑜も死んで天下二分の夢を逃し、諸葛亮が掲げた天下三分が実現する。ようやく三国時代となる。長い、、、。

曹操が挙兵し、魏王となるまで30年近くかかっているが、何度も裏切られたり、死にかけたり、呂布や袁紹といった強敵を破り、あちこちに自ら遠征し、大敗もしたり、とうとう建国までしたりと時代を駆け抜けた峻烈な人生だったと思います。

三国志を読まないと彼の有能さは伝わりづらいですね。ただ曹操は間違いなく優れた戦術家、戦略家です。三国志最強の戦闘力を持つと言われる呂布に兵糧責めをし、最期は水攻めをして打ち取っていますし、袁紹の本隊を陽動しつつ曹操自らが精鋭を率いて袁紹軍の兵糧貯蔵基地に奇襲をかけて、長期戦に持ち込んだり、袁紹、劉備、劉表に囲まれている中、選りすぐりの軽騎兵で虚をついて劉備に高速で遠征して蹴散らしたりしています。

誰よりも多く戦に身を投じて、誰よりも数多くの強敵を倒してるにも関わらず生涯の勝率は8割を超え、魏という大国を築くのだから戦に関しては当代最高クラス。また、兵書「孫子」を現在残る13篇に編纂したのは曹操だとも言われています。

内政面においても曹操は革新的な策を取ります。国境地帯に駐屯する兵に戦時には戦力として、平時には耕作をさせる屯田制を採用。これにより、兵の食料を自給自足させ、税の徴収を抑えることに成功する。これは後の時代にも採用され続けていきます。他の領主たちは戦力の維持に多額の税を取り結局、民が疲弊していたりします。また、人材登用も積極的で能力至上主義。品行も家柄も関係なく、敵であろうとも能力があれば用いようとするほど。

また、曹操は文学にも精通しており、文学を保護、奨励し、自らも詩人としていくつもの作品を残し建安文学の担い手です。

と、挙げればキリがないほど才溢れる人物で存在そのものが中国史のキーパーソンであり、堂々の一位です。

キモいくらい長くなりましたが結局何が言いたいかというと是非三国志を読んでみてほしいということです。おわり